为深入贯彻党中央、国务院实现碳达峰碳中和重大战略部署,落实《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》有关要求,一年多来,市场监管总局先后批准筹建了内蒙古、广东、山东和福建4家国家碳计量中心,积极发挥计量对碳达峰碳中和的支撑保障作用。

一、在实践中前行,国家碳计量中心建设稳步推进

国家碳计量中心建设是推动计量更好融入国家、地方碳达峰碳中和工作大局的重要举措,有利于进一步发挥计量的基础保障作用,为国家层面建立完善碳达峰碳中和计量体系提供支撑。2022年5月,市场监管总局批准依托内蒙古自治区计量测试研究院筹建全国首个国家碳计量中心。按照多元化、差异化发展的规划思路,2023年市场监管总局又先后批复依托广东省计量科学研究院、广东省特种设备检测研究院顺德检测院筹建国家碳计量中心(广东),依托聊城市产品质量监督检验所、山东省计量科学研究院筹建国家碳计量中心(山东),依托福建省计量科学研究院、福建南平工业园区管理委员会筹建国家碳计量中心(福建),主要覆盖了煤化工、电解铝、火力发电、有色金属、化工、平板玻璃等重点行业领域。

二、在建设中发力,计量服务绿色低碳发展取得实效

(一)高位部署,中心筹建高效推进

国家碳计量中心筹建工作得到各地政府高度重视,特别是受到省级领导的高度关注和具体部署,各个部门也从政策扶持、资金投入、项目立项、人力资源等方面给予大力支持。加强国家碳计量中心(内蒙古)建设被写入《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》中,中心在筹建过程中得到自治区政府高度重视,要求抓紧研究推动落实,快建、建好“中心”。广东省政府明确表示大力支持国家碳计量中心(广东)建设,要求加快筹建进度,为实现碳排放“可测量、可报告、可核查”提供“广东方案”。山东省委、省政府要求建好国家碳计量中心(山东),计划将该项目纳入省重大建设项目库。福建省委、省政府高度重视国家碳计量中心(福建)筹建工作,在人才、机构、资金等方面给予中心建设大力支持,组织举办“绿色高质量发展暨碳计量人才峰会”,为推动经济社会绿色低碳转型提供福建范本。

国家碳计量中心(福建)碳计量大厦示意图

国家碳计量中心(山东)实验楼示意图

(二)两端发力,平台建设初具成效

各中心自批准筹建以来,认真落实筹建任务,从能耗在线监测体系和碳计量监测体系两端发力,落实中心平台建设任务。国家碳计量中心(内蒙古)围绕“碳排放、碳汇、碳交易”三条主线,分阶段、分节点有序推进“六大平台”建设,在“重点用能单位能耗在线监测系统”基础上建设“碳达峰碳中和在线监测系统”,推动能源数据向碳数据转型。国家碳计量中心(广东)开展计量数据采集分析研究,开发碳排放在线监测系统,建立煤质数据库及数据预测模型,建立碳排放数据管理平台,为企业碳管理提供数据支撑。国家碳计量中心(山东)按照“一体两翼”的思路,统一规划,按照“边建设、边服务、边提升”的原则,同步推进中心“五个实验室”建设。国家碳计量中心(福建)结合政府各主管部门碳排放管理需求,不断完善福建省碳计量数据公共平台建设,保障碳排放、碳核查、碳足迹评价等工作顺利开展。

碳排放多源数据管理平台

重点用能单位能耗在线监测系统

(三)深入调研,梳理双碳测量需求

各中心自批准筹建以来,对火电、石化、有色等行业开展深入调研工作,梳理行业碳计量信息和需求,开展重点排放企业碳计量量值溯源体系建设指南编制工作,为建立健全国家碳达峰碳中和标准计量体系提供支撑。国家碳计量中心(内蒙古)对纳入碳交易市场的79家火力发电企业开展调研,梳理林草部门碳汇计量设备配备情况。国家碳计量中心(广东)通过成立双碳计量技术委员会,集聚院士专家优势智力资源,开展技术创新转化研究,推动解决碳计量技术难题。国家碳计量中心(山东)聚焦有色金属行业碳排放计量需求,对信发集团等8家生产企业和2家检验检测机构开展现场调研,梳理碳阳极含硫量、碳阳极灰分等碳排放因子21个,收集碳排放计量需求13个,形成调研报告并提出碳计量支撑能力建设方案。国家碳计量中心(福建)聚焦福建优势产业,瞄准平板玻璃、钢铁两大行业开展“两大研究”和多元化服务,形成应用创新示范。

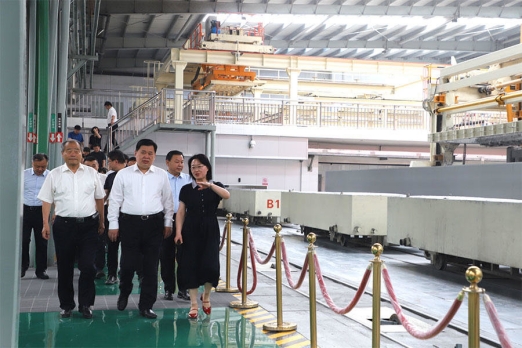

深入企业调研

(四)多维互动,服务企业节能降碳

自批筹以来,各国家碳计量中心积极搭建碳计量公共服务平台,提升计量技术服务水平,为促进节能减排、降本增效,服务政府双碳目标实现、服务企业节能降碳发挥基础支撑作用。国家碳计量中心(内蒙古)10余项节能降碳技改项目的节能量和降碳量认定,被推荐至国家节能降碳“双十佳”实践评选,为企业提供“量传溯源+计量体系建设+节能诊断+人员培训”一站式服务。国家碳计量中心(广东)与广州南洋电缆集团有限公司合作开展产业园区低碳计量试点工作,为多家火力发电厂、天然气管网运输公司、天然气终端用户等提供燃料消耗量的在线溯源服务。国家碳计量中心(山东)选取34家企业作为碳排放计量审查单位,分四个阶段有序实施审查工作。国家碳计量中心(福建)以林业碳汇为抓手,建立“林业集团或森林生态银行+碳汇开发+碳汇直接收购”绿色惠民新方案,创造碳汇价值超7000万元。

促进中金公司与建阳区人民政府绿色金融业务合作

(五)协同攻关,技术创新实现突破

各国家碳计量中心不断加强碳计量技术创新研究,针对重点行业领域急需的碳排放关键参数溯源和碳排放因子测定等关键技术,促进碳计量技术创新与成果转化。国家碳计量中心(内蒙古)围绕碳数据采集、治理、价值挖掘、能源和碳计量器具在线校准、温室气体排放关键测量技术开展科研项目研究,获得国家发明专利1项,开展科研项目30余项。国家碳计量中心(广东)着力围绕碳排放量化方法开展燃料消耗量溯源、碳核算关键参数的测量及溯源、碳排放在线监测系统等研究,有效提升碳核算数据质量甄别能力,保证火电企业碳核算数据质量。国家碳计量中心(山东)制备多种碳计量标准物质,研制温室气体测量仪器的核心部件,开发了碳排放计量标准装置,初步建立了电解铝、阳极碳、合成氨等领域的碳排放因子库。国家碳计量中心(福建)瞄准碳计量领域技术空白,在碳足迹、碳监测领域开展系统性科研攻关,相关在研项目33项。参研国家重点研发计划“碳排放监测数据质量控制关键测量技术及标准研究”项目,努力为碳排放监测数据建立“标尺”体系,填补碳监测数据评价体系空白。

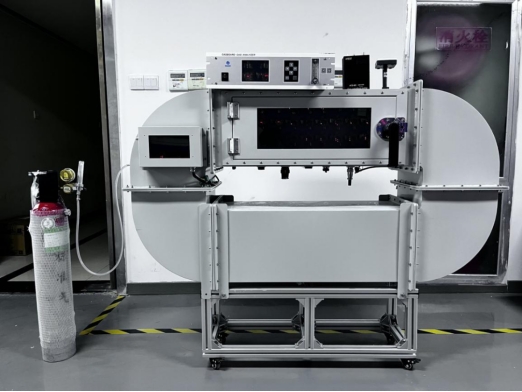

激光气体遥测仪溯源装置

促进碳计量技术创新战略合作

三、在探索中思考,碳计量面临的问题和挑战

在各地政府和部门的大力支持下,国家碳计量中心建设取得了良好开局,但依然存在一些问题和不足。

(一)碳计量技术创新攻关难度大

碳计量的关键共性技术包括碳排放因子核算、碳排放量监测、碳排放测量不确定度评定等多个方面。不同环境、不同阶段、不同形式、不同能源的排放特点或者排放机理都有差异,因此对应的测量方法也有不同,仅针对传统单台计量器具的溯源很难解决这些问题,需要研究提出系统解决方案。

(二)高层次专业技术人才引进难

碳计量工作相比传统的计量器具检定和校准工作存在本质区别,知识面要求更广阔更全面,需要加强相关专业知识和技术的学习。目前碳计量相关工作难度大、专业性强,对技术人员专业素质要求高,现有人员队伍的专业能力和服务水平无法满足碳计量中心建设要求,尚不能支撑碳核算、碳核查、碳足迹、碳交易的需求,急需加强高水平、高层次碳计量人才的培养和使用。

(三)碳计量标准规范体系不完善

碳计量是碳排放核算与碳市场交易的基础,目前国家发布的关于碳排放方面的计量技术规范不健全,缺乏统一的测试方法。国际碳排放核算方法体系也在持续更新,对我国完善碳排放核算方法体系提出新挑战。目前国内尚未构建清晰的碳计量体系,碳计量与碳认证、碳标准等工作的衔接和配合等都还在摸索阶段。

四、在发展中引领,着眼未来碳计量工作规划布局

计量是国家质量基础设施的重要内容,是能源资源高效利用、产业结构深化调整、生产生活方式绿色转变、经济社会低碳发展的重要支撑。国家碳计量中心建设是推动计量更好融入国家、地方碳达峰碳中和工作大局的重要举措,有利于完善国家碳达峰碳中和计量体系。

(一)完善顶层设计,推进国家碳计量中心建设市场监管总局将加强对国家碳计量中心的顶层设计,尽快起草出台《关于加强国家碳计量中心建设的指导意见》,加强系统谋划和总体部署,统筹协调推进国家碳计量中心建设工作。各地市场监管部门在推动国家和省级碳计量中心建设过程中,也要强化顶层支持和资源保障,解决好人才匹配、技术支撑、资本投入及合规制度匹配等问题,多元建设国家和省级碳计量中心,为政府、行业、企业提供差异化、多样化、专业化的碳计量服务。

(二)坚持双轮驱动,提升碳计量服务保障能力各地市场监管部门要充分发挥碳计量中心技术优势和工作基础,鼓励国家碳计量中心积极参与政府碳达峰碳中和相关政策制度的研究和制定,充分发挥全国碳达峰碳中和计量技术委员会及分委会等学术组织和专家作用,完善碳排放管理、重点领域碳减排等计量技术规范体系,加强重点领域碳计量器具量值溯源方法以及数据质量评价方法等方面的计量技术规范制修订。聚焦行业碳计量实际需求,解决行业领域内企业遇到的迫切难题,不断提升碳计量服务能力和水平。探索开展能源计量和碳计量融合发展新思路,大力推广先进碳计量技术服务示范应用案例,用技术服务创新赋能绿色低碳发展,为实现碳达峰碳中和目标贡献计量力量。

(三)加强创新攻关,推动碳计量技术转化应用加强各国家碳计量中心与高水平计量机构及相关科研院所的合作交流,共同开展重点领域行业的碳计量技术研究。加强碳计量基准、计量标准和标准物质研究,夯实重点排放单位的碳计量基础,有效推动由宏观“碳核算”向精准“碳计量”转变。针对碳排放关键参数溯源和碳排放因子测定等关键共性问题,充分发挥技术委员会和专家智库的力量,加强相关基础前沿技术研究,注重协同创新,以“政产学研用”新模式加快科研成果落地转化,创新打造碳监测碳计量产业集群。

(四)围绕任务需求,加强专业技术人才队伍培养围绕碳计量中心的重点任务和精准测量需求,注重现有人才培育的同时,着力引进碳计量科研和碳计量管理的各类人才,加强碳计量重大科学研究、关键技术攻关、管理创新等方面的引领带动作用,为碳计量高质量发展提供智力支持和人才保障。通过建立碳计量测试和管理人员的培训、考核机制,全面提高碳计量管理人员和技术人员整体水平。搭建碳计量交流平台,促进专业技术与管理经验交流,打造一支复合型专业技术团队,培育碳计量领域“人才矩阵”。

网站地图

网站地图

业务咨询电话

业务咨询电话